Истинная тишина никогда не бывает пустой, потому что в ней всегда живёт чьё-то дыхание, иногда слишком тихое, чтобы его заметили, но достаточно упорное, чтобы продолжать бороться, даже когда весь мир уже давно отвернулся и сделал вид, что ничего не слышит. В этом дыхании не было жалоб, не было просьб, не было обвинений, в нём была лишь усталость, прожитые годы и привычка терпеть, которая со временем становится сильнее боли, сильнее холода и сильнее одиночества, если одиночество длится слишком долго.

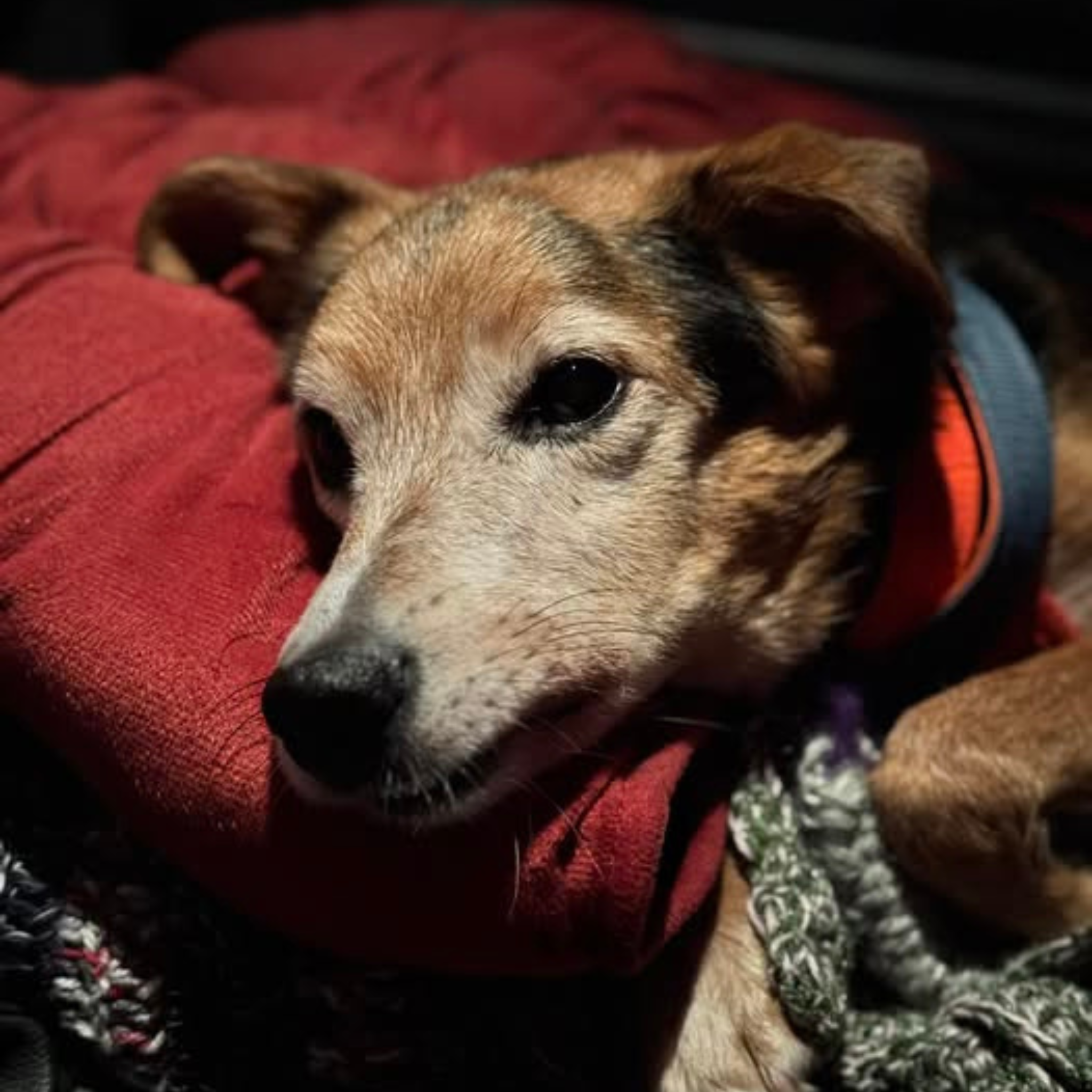

Запах старой ткани, тёплого пледа и человеческих рук смешивался с запахом шерсти, впитавшей в себя улицы, дожди, асфальт, подъезды и долгие ночи, когда никто не спрашивал, жива ли ещё душа, прижатая к земле, потому что вокруг было слишком много спешащих шагов и слишком мало тех, кто умеет останавливаться. В этих глазах, потемневших от времени и пережитого, не было злости, только глубокая, тихая память, похожая на старую книгу, которую давно никто не открывал, но каждая страница которой всё ещё жива.

Когда-то мир начинался иначе, с запаха свежего утра, с уверенности, что рядом всегда будут шаги, которые не исчезнут, и голос, который не станет чужим. Тогда не нужно было бороться за место под солнцем, потому что солнце само находило дорогу, отражаясь в окнах и в ласковых словах, сказанных вполголоса. Тогда каждое прикосновение значило безопасность, а каждый вечер был обещанием, что завтра снова будет кто-то рядом.

— Ты же будешь ждать, правда?

— Конечно буду, я всегда жду.

Эти слова когда-то звучали просто и буднично, без драматизма, без тревоги, потому что никто не предполагал, что ожидание может растянуться на годы, превратиться в образ жизни и стать последней формой верности, которая не требует объяснений. Ожидание стало домом, когда настоящий дом исчез, растворился, сменил запахи, лица и двери, за которыми больше не открывали.

Улицы учили выживать быстро и жёстко, учили различать шаги, по которым можно понять, будет ли больно, или просто пройдут мимо, учили засыпать на холодной земле, прижав лапы ближе к телу, чтобы сохранить остатки тепла, учили не верить каждому взгляду, потому что большинство из них скользили, не задерживаясь, словно взгляд на ненужную вещь, оставленную кем-то по ошибке. Но даже улицы не смогли стереть одну простую привычку — тянуться к человеку, потому что сердце не умеет забывать, даже если разум давно понял, что ждать бесполезно.

Иногда появлялись руки, которые кормили, иногда появлялись голоса, которые говорили ласково, но они всегда исчезали, уходили, оставляя после себя лишь краткое ощущение, будто жизнь снова может быть другой, и это ощущение было опаснее голода, потому что после него одиночество чувствовалось острее. В такие моменты хотелось не еды и не тепла, а чтобы кто-то остался, чтобы не исчез сразу после того, как сделал доброе дело.

— Всё будет хорошо, слышишь?

— Я слышу, я всегда слышу, просто не понимаю, почему потом становится так пусто.

С возрастом боль стала привычной, суставы напоминали о каждом прожитом годе, дыхание иногда сбивалось, но куда тяжелее была не физическая слабость, а ощущение, что время уходит, а мир так и не заметил, что рядом с ним стареет чья-то жизнь. Старость на улице — это не про морщины и седину, это про прозрачность, когда тебя словно не существует, когда взгляд проходит сквозь, не задевая.

И всё же однажды в этой бесконечной цепочке одинаковых дней появилось нечто другое, не резкое, не громкое, а тихое, осторожное, как если бы сама жизнь боялась спугнуть надежду. Запах был другим, голос был другим, движения были медленнее, без суеты, без резкости, без привычного страха, что сейчас причинят боль или прогонят.

— Иди сюда, не бойся, ты можешь просто полежать.

— Я не боюсь, я просто устал.

Ткань под головой оказалась мягкой, непривычно мягкой, тело непроизвольно расслабилось, потому что иногда достаточно одного прикосновения, чтобы организм вспомнил, как это — не быть настороже. Рядом не требовали, не тянули, не торопили, просто позволили быть, позволили дышать, позволили закрыть глаза, не опасаясь, что это станет последним моментом, когда можно расслабиться.

Плед хранил тепло, которое не было случайным, оно не исчезало через минуту, не обрывалось, не превращалось в очередное разочарование. Это тепло оставалось, словно говорило без слов, что сейчас не нужно никуда идти, не нужно доказывать право на существование, не нужно заслуживать внимание.

— Ты столько пережил, правда?

— Я пережил столько, что уже не считал дни, только ночи.

В этом диалоге не было жалости, потому что жалость унижает, здесь было признание, тихое и честное, признание того, что чья-то жизнь имела вес, даже если мир долго делал вид, что этого веса нет. Старые глаза смотрели внимательно, будто проверяли, не исчезнет ли этот человек так же, как исчезали все остальные, и в этом взгляде была не просьба, а осторожное сомнение, которое рождается после множества потерь.

Воспоминания приходили волнами, не резкими, а тягучими, как старые фотографии, на которых лица ещё живы, а голоса будто звучат где-то рядом. Там был двор, были шаги, были вечера, когда мир был простым и понятным, когда не нужно было бороться за право просто лежать рядом. Эти воспоминания не причиняли боли, они были последним доказательством того, что жизнь когда-то была другой, и это значило, что она всё ещё может быть иной, пусть даже ненадолго.

— Ты можешь остаться столько, сколько нужно.

— Я не знаю, сколько мне осталось, но я хочу провести это время не одному.

Слова повисли в воздухе, тяжёлые и настоящие, потому что страх остаться одному перед концом знаком каждому живому существу, даже если оно никогда не умело говорить человеческим языком. Страх исчезнуть незамеченным, словно тебя и не было, словно все прожитые годы не оставили следа.

С каждым часом дыхание становилось ровнее, не потому что боль ушла, а потому что исчезло напряжение, исчезла необходимость быть настороже. Иногда старые лапы вздрагивали во сне, будто возвращаясь туда, где ещё можно было бежать, где не нужно было экономить силы, где впереди был не только конец, но и продолжение.

— Ты хороший, ты знаешь об этом?

— Я просто делал то, что умел, и ждал, что кто-то это заметит.

В этом признании не было гордости, только спокойствие, которое приходит тогда, когда наконец понимаешь, что тебя видят не как проблему, не как обузу, не как временное неудобство, а как живое существо со своей историей, болью и правом на тепло. Мир не стал вдруг справедливым, но в одном маленьком пространстве он перестал быть жестоким.

За окном продолжали спешить люди, дни сменяли ночи, кто-то смеялся, кто-то ругался, кто-то проходил мимо, даже не подозревая, что в этот момент где-то рядом старая душа впервые за долгое время чувствует себя не потерянной. Иногда достаточно одного места, одного пледа, одного взгляда, чтобы доказать, что жизнь всё ещё имеет смысл, даже если она подходит к своему финалу.

— Если бы я мог говорить раньше, я бы сказал, как мне было тяжело.

— Тебе не нужно было говорить, я и так вижу.

Это понимание не требовало слов, оно жило в прикосновениях, в паузах, в тишине, которая больше не пугала. Тишина стала не пустотой, а пространством, где можно просто быть, не объясняясь, не оправдываясь, не боясь.

Когда глаза закрывались, в них больше не было тревоги, только усталость и благодарность, тихая и глубокая, как последняя просьба, которая уже не звучит вслух. В этом взгляде не было прощания, потому что прощаются тогда, когда знают, что остаются одни, а здесь одиночество наконец отступило.

Истории не всегда заканчиваются счастливо, иногда они заканчиваются честно, и, возможно, в этом и есть высшая форма милосердия, дать кому-то возможность уйти не в холоде и страхе, а в тепле и тишине, с ощущением, что жизнь всё-таки заметили. И если в этом мире остаётся хоть немного смысла, то он именно в таких моментах, когда кто-то решает не пройти мимо и не отвести взгляд, а остаться рядом, даже если времени осталось совсем мало.